DMC-FZ50

DMC-FZ50

|

|

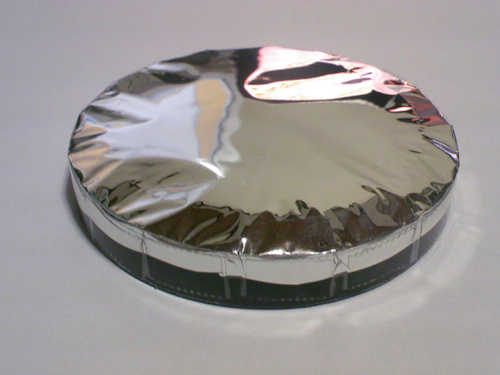

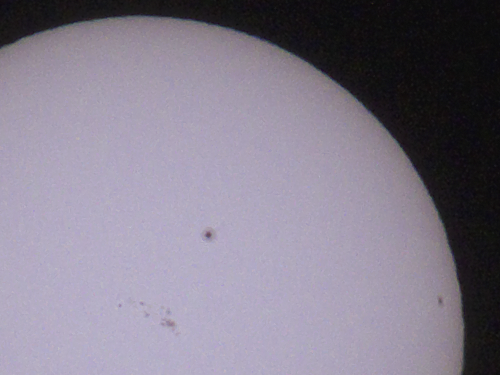

| アストロソーラフィルタ | ND400を2枚重ね |

|

|

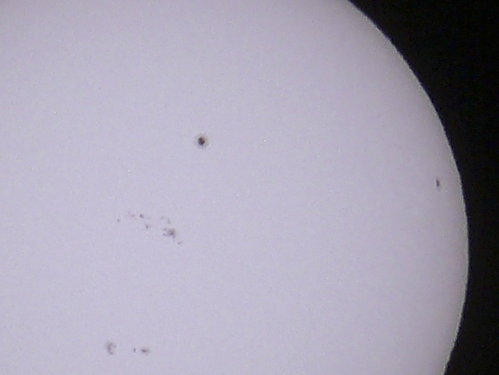

| デジカメから直接JPG(ファイン)形式で保存 画像処理はすべて標準 |

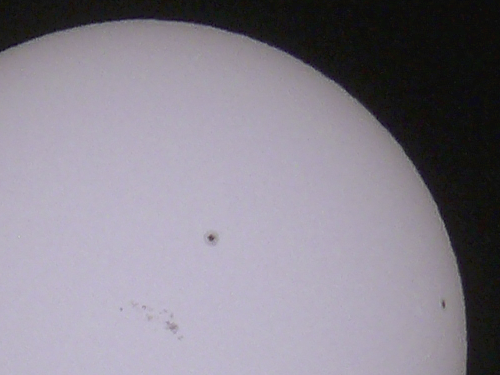

デジカメから直接JPG(ファイン)形式で保存 画像処理はシャープネスを低。アップロードはPNG。 |

|

|

| デジカメから直接JPG(ファイン)形式で保存 | デジカメでRAW形式保存 現像はTIF保存。アップロードはPNG。 |

|

|

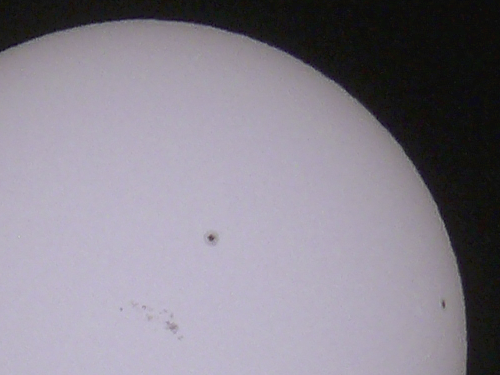

| デジカメから直接JPG(ファイン)形式で保存 画像処理はすべて標準 |

デジカメから直接JPG(ファイン)形式で保存 画像処理はシャープネスのみ低 |

|

|

|

|

|

|

|

| スポット測光+0EV | +0.3EV | +0.7EV | +1.0EV | +1.3EV | +1.7EV | +2.0EV |

|

|

|

|

|

| 太陽を画面中心で撮影 | 1分経過 | 2分経過 | 3分経過 | 4分経過 |